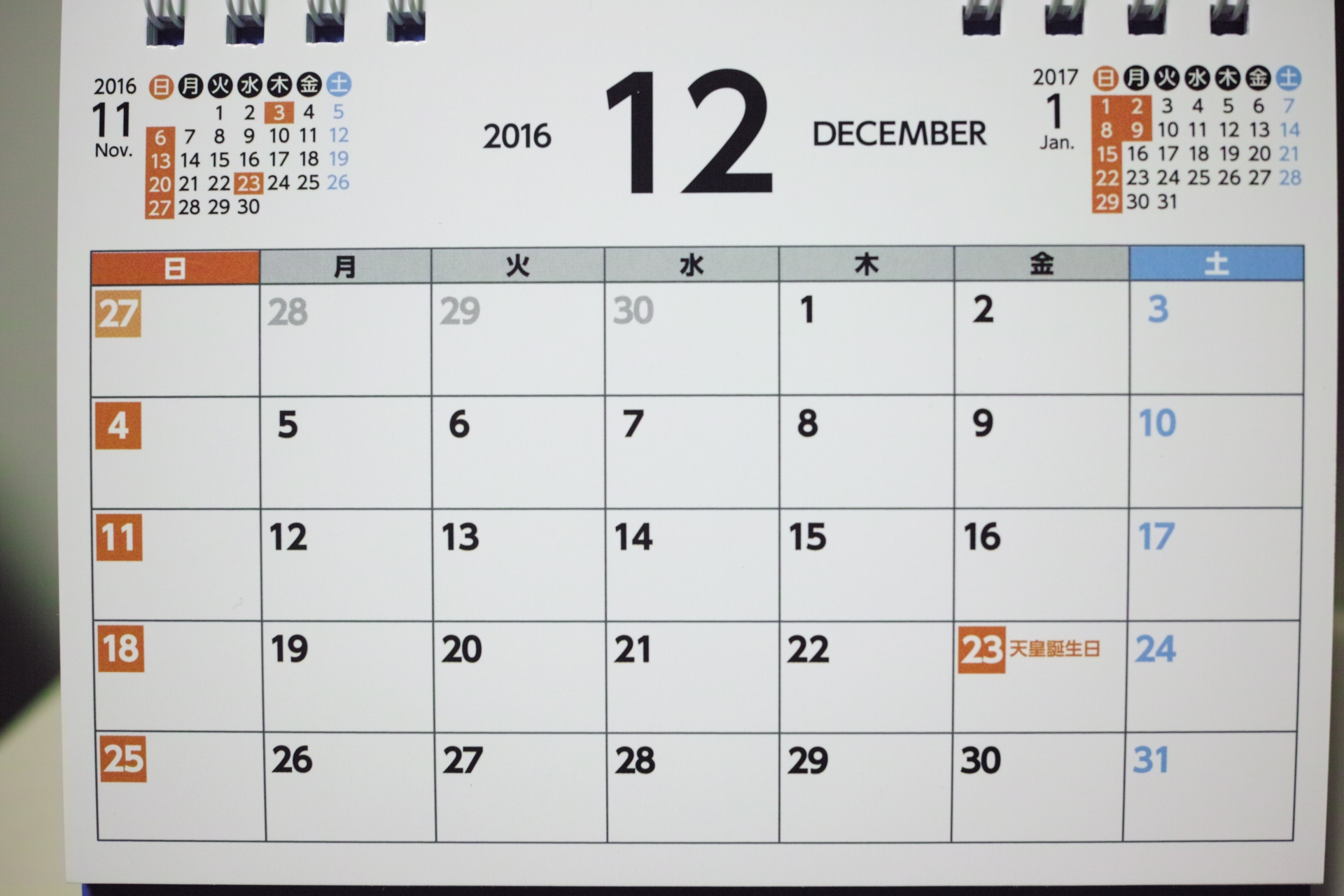

2016年の「冬至」は12月21日となっています。

毎年必ずやってくる「冬至」・・・

聞いたことはあるけど、意味って?

かぼちゃやゆず湯は有名だけど?

知っているようで知らない「冬至」どんな意味があるのでしょうか。

そもそも「冬至」って何?なんのためにあるの?

古代中国で、太陰暦(月の満ち欠けを利用した暦)を使用していた時代、工夫して季節をあらわすために作られた方法です。

1年を24に分け、その期間と区切りにそれぞれ名前をつけたもので立春、春分、夏至、立秋、秋分、大寒などもこれにあたります(二十四節気 にじゅうしせっき)

古代中国において「冬至」の日は一年の始まりとされ、おめでたい日としてお祝いされてきました。

北半球では太陽の南中高度が最も高い日(太陽が軌道の最も南に来る日)であり、一年の中で昼間が最も短く夜間が最も長い日となります。

「冬至」の日は太陽の力が一番弱まる日ですが、その日を境に再び力が蘇る、太陽の生まれ変わりの日としてされています。

中国や日本ではこのことを「一陽来復」と呼び、運が向く境になる日として大切にされているのです。

「冬至」っていつ?2016年の冬至は?

二十四節気の区切りは、「冬至」を起点として1(太陽)年を24等分した15日ごとに設けられています。

「冬至」の日は毎年12月22日前後とされ、定期法と呼ばれる計算式を使って求められています。

簡単に計算する方法は、西暦を4で割り、その余りが0になる時は12月21日、それ以外の時は12月22日というものです。

つまり今年2016年の「冬至」は・・・

2016÷4=504(余り0)→12月21日となりますね。

※この計算方法が有効なのは2027年まで(それ以降はまた法則が変わります)

冬至って何を食べるの?

各家庭によって、風習に忠実に食事や作法に取り入れるところ、全く関係なく過ごすところ、様々ですね。

日本に住んでいる方もそうでない方も、古くから伝わる慣習は忘れないでおきたいですよね。

「冬至」に食べるものと言えば何を連想するでしょうか?

代表的なのは「かぼちゃ」ですね。

そもそも「冬至」には、「運(うん)」を付けるため「ん」のつく食べ物を食べる習慣があります。

「かぼちゃ」を食べるのは南瓜(なんきん)で「ん」が2つつくということと、夏野菜であることから陽である夏の気を補おうとする目的があります。

他に「ん」のつく食物で好んで食べられるものが「蓮根」「人参」「銀杏」「寒天」などです。

地方によっては体内を清めるという意味で「こんにゃく」を食べるところもあります(島根県出雲地方など)。

「冬至がゆ」と呼ばれる小豆の入ったお粥は、小豆の赤色が厄災除けになるとして食べられています。かぼちゃと小豆を一度に食べられる「いとこ煮」も冬至の食べ物として全国的に取り入れらています。

「冬至」の日は「ゆず湯」に入ることも広く知られていますが、ゆずはその強い香りで邪気を払うという意味があり、ゆずの香りのするお湯につかることで体の邪気を払うとされています。

最後に

これだけ知ることが出来たら今年の「冬至」には、全部やってみたくなりませんでしたか?

古来から季節の節目として大切にされてきた「冬至」、生活の節目としてもこの日を境に寒さが増すと言われていますね。

厳しい冬の寒さに備えるためにも、人間の体調を整える意味で理にかなった「冬至」の習慣をぜひ取り入れてみて下さいね。

コメント